Rainer Maria Rilke ist nicht zu Unrecht der bekannteste Lyriker im deutschsprachigen Raum. Warum das so ist, versteht man nur, wenn man Werk und Leben gemeinsam betrachtet. Es gibt eine Menge Biografien und Erinnerungen an den Lyriker, alle sehr nah an seinem Leben, weil über kaum einen anderen so vieles dokumentiert ist – nicht zuletzt von ihm selbst in seinen Briefen.

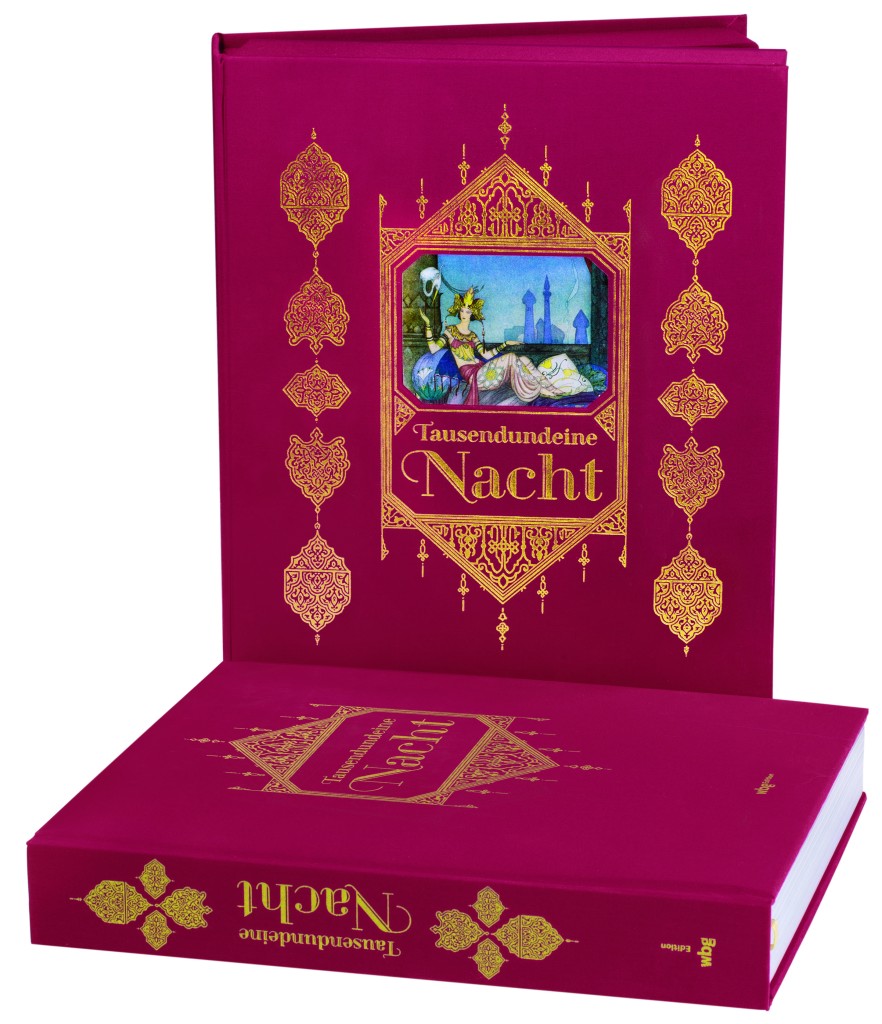

Severus Verlag 2012, Hardcover, 140 Seiten, EUR 24,50

ISBN: 978-86347-375-4

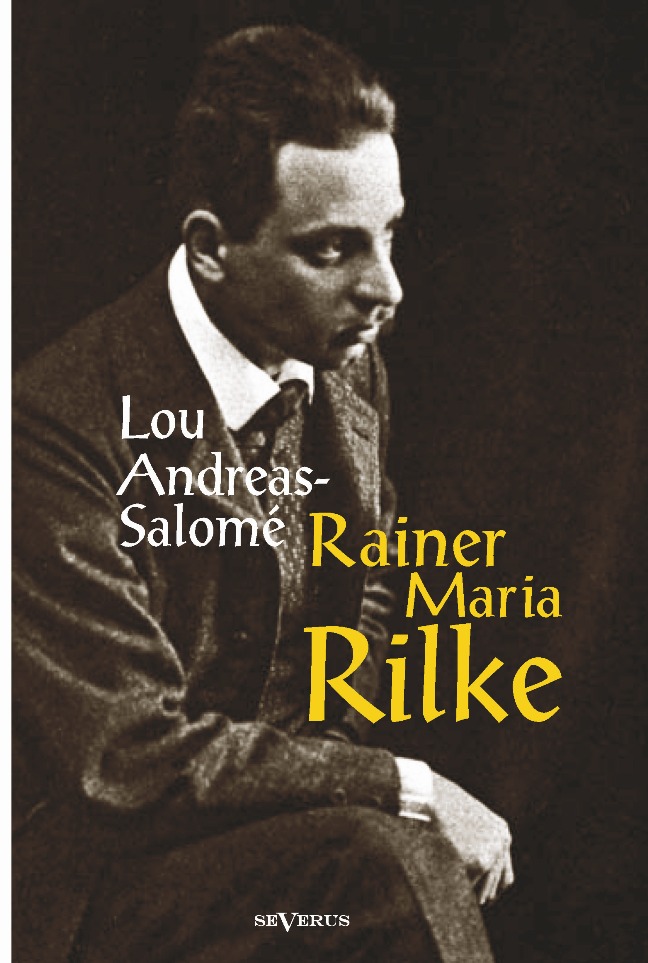

Sehr eindrucksvoll ist z.B. „Rilke und die Frauen. Biografie eines Liebenden“ von Haimo Schwilk, das einen tiefen Einblick vermittelt. Und doch, es ist ein Einblick von außen. Am tiefsten geht ein Büchlein von Lou Andreas-Salomé, seiner Seelengefährtin, „Rainer Maria Rilke“, nicht nur weil die Autorin ihm ein Leben lang nahe war, sondern auch, weil sie als erste weibliche Psychoanalytikerin einen untrüglichen Blick für die Tiefe und die Nöte dieses Ausnahmekünstlers hatte.

Sie war auch selbst Schriftstellerin, und allein diese Biografie wäre Weltliteratur, wenn – ja wenn sie nicht eine Frau wäre. So ist sie bekannt durch ihre Begegnungen mit Nietzsche, Rilke oder Freud, weniger als Psychoanalytikerin und noch weniger als eigenständige Schriftstellerin, Zeitzeugin und Philosophin. Und das ist ein Skandal! So soll diese Rezension zugleich eine Würdigung der Autorin sein.

Leben und Tod

Schon die Einleitung ist ein Meisterwerk, literarisch, psychologisch und menschlich. „Denn durch den Tod geschieht nicht bloß ein Unsichtbarwerden, sondern auch ein neues Insichtbarkeittreten; nicht nur wird hinweggeraubt, es wird auch auf eine nie erfahrene Weise hinzugetan.“ Lou Andreas-Salomé gewinnt dadurch eine neue Sicht auf den Verschiedenen. „Und wenig nur wissen wir zeitlebens davon, womit wir am Strahlendsten – so dass es zu leuchten nicht aufhören kann – verbunden sind. Geliebtes gibt es, das im Sarge ruhen bleibt, … und anderes gibt es, das jeglichem, was uns sich noch ereignen mag, lebendig antwortet, in Zwiesprache, als würde es selber daran immer erneute Wirklichkeit, weil sie das anrührt, was uns mit Tod und Leben ewig zusammenschließt.“

Damit sind wir mitten im Thema, das Rilke gelebt und erlitten hat. Von Jugend an bestand eine Bezogenheit zwischen dem Dichter und dem Tod – und genau dies war ihm Leben. Er meinte schon früh „mit dem Hinweis auf das Sterbliche nicht den Tod, sondern das Leben, ihm war Poesie diejenige Wirklichkeit, worin beides eins ist.“ Ein Dichterleben lang ging es ihm um das Eine, „das not tut“, und das nicht in zweierlei auseinanderfällt. Und doch lebte und litt er in dieser Unvereinbarkeit des ersehnten Einen mit dem Äußeren der Körperlichkeit, die „auf keinerlei Weise sich restlos ins innige und innerliche Erlebnis aufheben lässt“.

Ein frühes Gedicht drückt diese Doppelsinnigkeit aus:

„Ich stehe im Finstern und wie erblindet,

weil sich zu dir mein Blick nicht mehr findet.

Der Tage irres Gedränge ist

Ein Vorhang mir nur, dahinter du bist.

Ich starre darauf hin, ob er sich nicht hebt,

der Vorhang, dahinter mein Leben lebt,

meines Lebens Gehalt, meines Lebens Gebot –

und doch: mein Tod – “.

Die Kunst und die Liebe

Die wohl wichtigste Facette dieses Gegensatzes in Rilkes Leben: Er erlebt seine Kunst als geistige Zeugung, die auf immer in Konkurrenz zur partnerschaftlichen Liebe steht. Ein Schlüsselerlebnis ist ihm die Begegnung mit dem Bildhauer Auguste Rodin, von dem er das unbändige ins Werk Setzen übernimmt. Dieser Harmonie steht eine Dissonanz gegenüber: Für Rodin sind Kunst, Leben und Lieben eins, für Rilke stehen sie, trotz ersehnter Einheit, in Konkurrenz. Letztlich muss er sein Leben und Lieben immer wieder opfern, um schaffen zu können. Die Eindeutigkeit und Einheitlichkeit, nach der er sich sehnte, ging immer über alles Konkrete hinaus.

Rilke fühlte schon in seiner Jugend, er habe eine weibliche Seele (was ganz der Anima C.G. Jungs entspricht), und er war seiner Seele, seinem Unbewussten, seiner Anima näher als jeder andere. Daher seine Einfühlsamkeit, seine Verletzlichkeit, aber auch seine Unbeirrbarkeit. Lou war seine große Seelengefährtin, die sie auch nach ihrer Trennung bis an sein Lebensende blieb. Rilke verliebte sich oft, und trennte sich immer sehr bald. Frauen waren die Inspiration, die er brauchte, wie die Luft zum Atmen, doch eine bleibende Beziehung war ihm nicht möglich.

Und er, der so oft Ratlose, Unsichere, Deprimierte, erschien vielen als Berater, Helfer und Vorbild. Das war, so Lou, „weil, noch aus den Löchern und Fetzen seiner eigenen Zerrissenheit, ein innere Grandiosität sich entblößte, die ermutigte und hinriss“.

Vergebliche Suche nach Heimat

Die Künstlergemeinschaft in Worpswede, war ein Versuch, heimatlich zu werden. Dort lernte er die Malerin Paula Becker-Modersohn kennen, und die Bildhauerin Clara Westhoff, die er heiratete und mit der er eine Tochter hatte. Der Versuch, Haus und Familie zu gründen, misslang (auch finanziell) nach kürzester Zeit. Die beiden zogen nach Paris, die Tochter blieb bei den Schwiegereltern. Er knüpfte Beziehungen zu adeligen Gönnerinnen, lebte in deren Schlössern und wanderte von einem Ort zum anderen. Nie wurde er wirklich sesshaft. Heimatlich fühlte er sich in Russland, wohin er zweimal mit Lou, die aus Russland stammte, reiste.

Was ihn immer wieder, aus allen Lebenssituationen herausriss, war die Angst, nicht künstlerisch tätig werden zu können – ein Ringen um seine eigene Berufung. An Lou schrieb er: „Was war mir mein Haus anderes als eine Fremde, … und was sind mir die nahen Menschen mehr als ein Besuch, der nicht gehen will. Wie verliere ich mich jedesmal, wenn ich ihnen etwas sein will; wie gehe ich von mir fort und kann zu ihnen nicht kommen…“ Aber dieses Unvermögen ist gleichzeitig eine Begabung: Diese Spannung, so Lou, „machte ihn wissend, machte ihn auch einfühlend in die zartesten menschlichen Ansprüche, wie keinen anderen“. Was ihn – der rein äußerlich das Gegenteil des Womanizers war – für Frauen so attraktiv machte. Doch durfte keine bei ihm sesshaft werden.

Bis zum Innersten

Aus Duino schreib Rilke 1911: „Es ist das Furchtbare an der Kunst, dass sie, je weiter man in ihr kommt, desto mehr zum Äußersten, fast Unmöglichen verpflichtet.“ Seine Kunst lag nicht im Machen, sondern in der Bereitschaft. „Er kannte sie von der produktiven Stunde her, der nicht zu befehlen möglich, aber zu gehorchen notwendig ist.“ „Was ihm von der Stirn strahlte, auch dann noch, wenn er am Boden lag, war dies: nie gab es jemanden, der heiligere Sorgen hatte als er.“

Rilke war selbst bis zum äußersten widersprüchlich, pendelte zwischen dem Beschwingten und dem Erloschenen, von ihm und Lou als „Rainer“ und „der Andere“ betitelt. Und als er Lou später dann doch einheitlicher erschien, antwortete er stockend: „Ja, eindeutig – ; bin eben – der ‚Andere‘.“

Immer mehr wandte er sich dem Innersten zu, wohin ihm nur schwer jemand folgen konnte. Er hatte damit Erfolg, „aber tatsächlich hörbar geworden nur für die, welche Erlebnisse von gleicher Mächtigkeit und Tiefe, unerlöst und wartend, mit sich herumtrugen“. Was er auf Schloss Duino begonnen hatte, vollendete er erst nach zehnjähriger Pause in seiner späten Heimat, dem Schloss Muzot in der Schweiz. „Nur schützende Wände suchte er noch, die sich herumstellen sollten um das erwartete Ereignis, – das allein wichtige, allein wirkliche.“

Mit „Gott“ und den „Engeln“

Im Stundenbuch war ihm Gott noch ansprechbar. Wobei „Gott“ für ihn die Namengebung für das Allereinheitlichste war. In den Elegien wird er ihm das alle Gegensätze Umgreifende, das Nächte und Fernste:

„Denn das Schöne ist nichts als des Schrecklichen Anfang, den wir noch gerade ertragen,

und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht, uns zu zerstören.

(Erste der Duineser Elegien)

In Rilkes Engeln taucht ein nicht-menschliches Ideal auf: „Was wir träumen könnten, zu sein, das sind sie…“ An ihnen wird das Irdische nichtig, und die Nicht-Zugehörigkeit wird Rilke immer mehr zur Qual. Diesen Zwiespalt beschreibt Lou: „Dass dieses Höllische sich auftun konnte, hängt eng zusammen mit der Vollendung der Engelseligkeit, mit der überzeugenden Drastik, die ihrer Wirklichkeit zukommt, nach dem Gesetz, wonach der Gipfel den Abgrund erkennen lässt und das Licht sich bewährt am Schlagschatten.“ Seine Kunst erscheint aber auch geradezu als ein Hereinnehmen des Engelhaften ins Irdische. Aus dem Abgrund wird Dynamik des Irdischen: „Was, wenn Verwandlung nicht, ist dein drängender Auftrag?“

Diese äußersten Gegensätze in ersehnter Einheit darzustellen, war ihm in seiner Kunst eingegeben. Im konkreten Leben focht der einen Kampf, immer wieder in Angst und Qual versinkend. Wer in solche Tiefen reicht und sich nach allerhöchster Einheit sehnt, der muss an beidem vergehn: „so konnte nur ein Geopfertwerden an ihm stattfinden, ein Ausgeslöschtwerden, als bloßen Hindernisses der riesigen Seinseinheit, nach der allein er sich streckte“.

Rainer Maria Rilke hat drei Buddha-Gedichte geschrieben – und Karl-Josef Kuschel ein Buch dazu veröffentlichet, das jetzt in einer Neuauflage erschienen ist. Das Besondere an diesem Dialog ist, dass Rilke den Buddhismus gar nicht kannte, sondern im Dialog mit einer Buddha-Statue seinen eigenen Weg, seine eigene Spiritualität verdichtete.

Rainer Maria Rilke hat drei Buddha-Gedichte geschrieben – und Karl-Josef Kuschel ein Buch dazu veröffentlichet, das jetzt in einer Neuauflage erschienen ist. Das Besondere an diesem Dialog ist, dass Rilke den Buddhismus gar nicht kannte, sondern im Dialog mit einer Buddha-Statue seinen eigenen Weg, seine eigene Spiritualität verdichtete. Das Leben ist immer bedroht. Wie gehen wir damit um? Im neuen Buch von Verena Kast, der Neuauflage von „Zuversicht. Wege aus der Resignation“, geht es um „Die kreative Kraft von Hoffnung und Zuversicht“ – ein hochaktuelles Thema, das zum Nachdenken anregt.

Das Leben ist immer bedroht. Wie gehen wir damit um? Im neuen Buch von Verena Kast, der Neuauflage von „Zuversicht. Wege aus der Resignation“, geht es um „Die kreative Kraft von Hoffnung und Zuversicht“ – ein hochaktuelles Thema, das zum Nachdenken anregt.